全国统一销售热线400-622-0002

摘要:通过对生物质能与其他清洁能源、储能系统从可再生性、低碳性、经济可行性、能源稳定性等方面展开综合对比分析,认为生物质能将成为零碳产业园区供能系统的主要组成部分,是能源供应稳定的奠基石。同时,本文还探讨了生物质能在零碳供能系统中的关键应用技术,并对零碳产业园区的应用布局提出了建议。

截至2022年6月,我国共有173个国家级高新区、230个国家级经济技术开发区、2107个省级经济技术开区,660家国家级产业园区,15000多家各类产业园区。从能耗情况去看,我国产业园区能耗约占全国全社会能耗的69%,碳排放约占全国全社会碳排放的31%。

零碳产业园区是指通过集成优化不一样的种类的“低碳”“零碳”“负碳”属性的清洁能源应用技术,运营服务商为产业园区公司可以提供冷、热、电、气、氢等综合能源与服务,从而使产业园区公司运营过程中的碳排放量与清洁能源供能系统碳减排量全部中和,实现净零排放。

零碳产业园区不是减生产力,也不是不排放,而是要走生态优先、绿色低碳的发展道路,在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。

我国要实现“3060双碳目标”,任务非常艰巨。国务院于2021年10月印发《2030年前碳达峰行动方案》,设立了“选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设”的目标。

为支持零碳产业园区的快速落地与推广,多个省市抢滩布局、加快建设各类零碳产业园区,包含对现有工业园区改造和新建零碳产业园区。其中,内蒙古自治区、安徽省、福建省、广东省率先出台政策,鼓励开展零碳工业园示范项目,北京市、江苏省、重庆市、上海市、浙江省、青海省等已建成或正在建设零碳产业园区。

据初步估算,零碳产业园区将为国家碳中和目标贡献至少28%的减排量,并带来约30万亿的投资需求。

生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。在光合作用过程中,生物质需要吸收大气中的二氧化碳,从而起到固碳作用;同时,在燃烧或分解过程中,生物质将向大气释放二氧化碳。从全寿命周期来看,生物质向大气中吸收和释放的二氧化碳含量相同,因此生物质是唯一一种可再生的零碳能源。

生物质资源丰富,被称为第四大能源,主要分布在山东、安徽、河北、江苏、湖北、浙江等经济发达地区。生物质能应用广泛,但生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。截止2022年年底,生物质发电累计并网装机容量达到4132万kW,全年发电量达1824亿kWh,全国生物质发电年平均利用小时数约4414h。

截止2022年年底,风电累计并网装机容量达到36544万kW,全年发电量达7626.7亿kWh,全国风电年平均利用小时数约2087h。

截止2022年年底,太阳能发电累计并网装机容量达到39261万kW,全年发电量达4272.7亿kWh,全国太阳能发电年平均利用小时数约1088h。

截止2022年年底,水电累计并网装机容量达到41350万kW,全年发电量达13522亿kWh,全国水电年平均利用小时数约3270h。

截止2022年年底,天然气发电累计并网装机容量达到11355万kW,全年发电量达2848亿kWh,全国天然气发电年平均利用小时数约2508h。

绿氢作为最理想能源,是未来氢能发展的主要方向。绿氢目前面临三大难题:储运、安全、生产所带来的成本(40元/kg)。绿氢产业高质量发展目前尚处于起步阶段。

我国主要以中低温地热资源为主。故我国地热能适合发展的主要方向是供暖和供热。

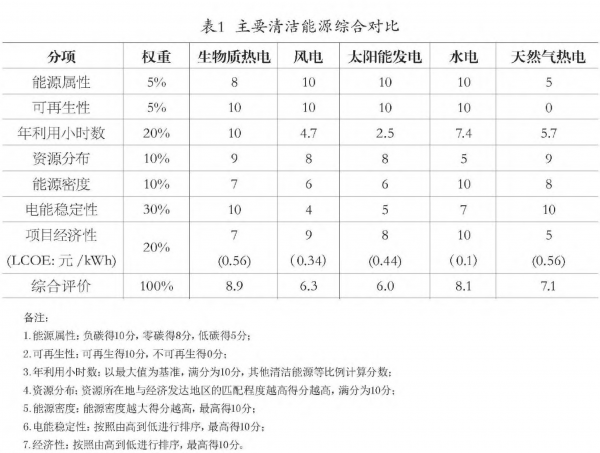

本文对生物质能、风能、太阳能、水能、天然气等主要清洁能源应用于发电行业的综合对比,暂不考虑作为二次能源的氢能和以供暖为主的地热能,详见表1。

通过表1主要清洁能源综合对比不难发现:主要清洁能源综合得分由高到低分别是生物质发电、水电、天然气发电、风电、太阳能发电;生物质发电具有年平均利用小时数最高、电能稳定性较高、资源丰富区主要分布在经济发达地区等优势,虽然纯发电成本高于风电和太阳能发电,但生物质可采用热电联产技术提高项目经济性。水电发电成本最低并且年利用小时数较高,但因存在枯水期导致发电周期性波动,资源丰富区也主要分布在西部和中部经济欠发达地区。天然气发电虽然电能稳定性最高,但发电成本也最高,年平均利用小时数低。天然气发电主要分布式在沿海地区。风能资源分布广,发电成本较低,但电能稳定性最低,年平均利用小时数较低。太阳能资源分布广,发电成本低,但因昼夜交替、天气多变等原因而导致电能稳定性较低,年平均利用小时数最低。

电能储存能转换为化学能、势能、动能、电磁能等形态,按照其具体方式主要可分为机械储能、电磁储能、化学储能三大类型。

在零碳供能系统中,储能以电化学储能为主,主要有稳压稳频、调峰削峰、能量平衡、应急备用等功能。

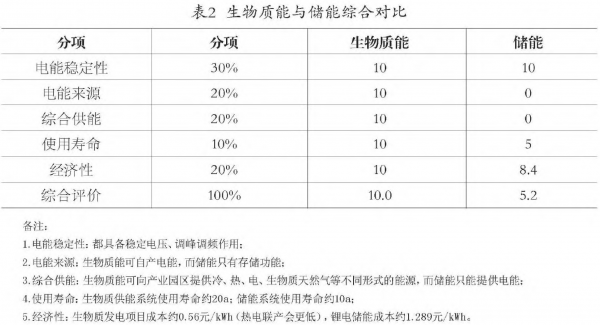

通过表2生物质能与储能综合对比不难发现:作为零碳供能系统基准源,生物质能综合优势越来越明显。因此零碳供能系统基准源应按照以生物质能为主的设计原则。

零碳供能系统属于智能微电网范畴,其系统稳定性和安全性特别的重要。通过本文综合对比能够准确的看出,在清洁能源中,生物质能不仅能作为零碳供能系统的基准源,同时也是零碳供能系统的定海神针,可为产业园区同时提供冷、热、电、气等形式的能源,承担供能系统基础保障的重担。

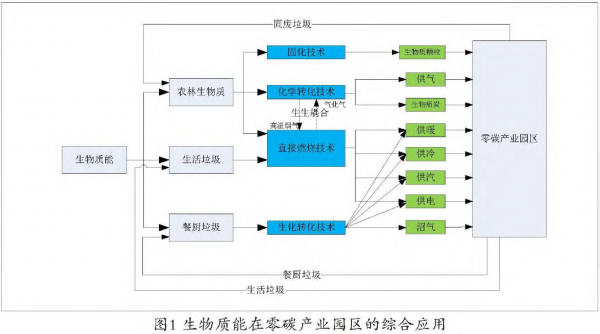

生物质能主要由农林生物质、生活垃圾、餐厨垃圾等三大类组成。生物质能原料来自零碳产业园区自身及周边。农林生物质利用固化技术、化学转化技术、直接燃烧技术可向零碳产业园区提供生物质颗粒、气化气、生物质炭、冷、暖、汽、电等产品与服务;生活垃圾可通过直接燃烧技术向零碳产业园区提供冷、暖、汽、电等产品与服务;餐厨垃圾可通过生化转化技术向零碳产业园区提供沼气(生物质天然气)、冷、暖、汽、电等产品与服务。详见图1。

生物质能在零碳产业园区的综合应用具有以下优势:通过生物质能的综合应用,可基本满足零碳产业园区企业对不同品类能源的需求;遵循能源梯级利用原则,可实现供能系统能量的统筹利用,把能量吃干榨尽,提高能源利用效率;通过对零碳产业园区垃圾的再循环和资源化利用,可大力推进产业园区垃圾的减量化、资源化、无害化,发挥减污降碳协同效应,推动实现碳中和。

生物质气化工艺与生物质热电厂开展深度耦合,将生物质热解为富含H2、CO等还原性气体的可燃气体,将该可燃气体保持在350℃以上引入到电厂锅炉。

优势:与纯气化发电相比,提高了综合利用效率;与纯气化发电相比,解决了焦油处理难题;与纯气化发电相比,减少了投资经营成本;还原性气体对耦合锅炉脱硫脱硝具有辅助作用。

零碳产业园区产生的污泥等固废通过与农林生物质掺配混烧,实现固废垃圾就近处理。通过“生废耦合”技术,可减少供能系统对农林生物质的供应需求,同时降低了零碳产业园区企业的固废处理成本,实现多赢局面。

关于农林生物质、生活垃圾、餐厨垃圾等生物质能,目前在市场上基本都是单独应用方式(除光大已实现的农林生物质和生活垃圾发电一体化)。在零碳产业园区,为实现零碳排放,建议运营服务商建设三种生物质能应用一体化,便于统一协同管理,逐步降低项目单位千瓦建设成本和经营度电成本。

作为零碳供能系统主要组成部分,零碳产业园区应第一先考虑建设在河北、河南、山东、江苏、安徽等生物质资源丰富地区。这些地区同时也是产业密集的经济发达地区,全部符合零碳产业园区的建设需求。

如无法利旧生物质能项目,在规划新生物质能项目时,要合理规划生物质资源收储运体系,保障燃料源头供应,避免与周边生物质项目发生原料冲突。

首先,作为零碳供能系统基准源,应按照以生物质能为主、储能为辅、市电为备用的设计原则,确保产业园区企业用能的稳定可靠。

其次,结合当地资源禀赋,因采取“宜风则风,宜光则光、宜气则气”多能互补的设计根本原则,尽力做到零碳供能系统碳减排量与产业园区运营过程中碳排放量相等,以此来实现净零排放。详见图2。

以“横向耦合,纵向延伸”为原则,引入产业链上下游的企业和服务,形成企业首尾相连,互为供需、相互连通的产业链,从而产业园区由产业集聚向产业集群转型。

综合智慧能源服务平台采用数字化能耗、碳足迹等新一代信息技术应用,打通园区内供能、生产、交通等各场景的碳管理,全面追踪能耗与碳排放,实现产业园区零碳排的完美闭环,以数字化、智能化赋能绿色化。

生态环境部对外宣传2023年年内重启CCER市场。零碳产业园区每年可减少大量的二氧化碳排放。服务商应重视开发CCER市场,每年可获得可观的额外收入。

作为一种可再生、性能好价格低的零碳能源,生物质能不仅能为产业园区提供电能,同时可利用气炭热电联产等新应用技术为产业园区提供热能、冷能、生物质天然气、生物质炭等多种形式的能源产品。故生物质能必将成为零碳产业园区零碳供能系统主要组成部分。生物质能在零碳产业园区中的应用前景和发展空间非常广阔,应推进有关政策和技术创新,促进生物质能在零碳产业园区中的应用和发展,为实现可持续发展和环保目标提供支持。

[1]马欣.“双碳”背景下零碳园区建设研究[J].合作经济与科技,2023,8:4.

[2]罗皓,周英,徐文进,等.抽水蓄能和电化学储能平准化度电成本分析[J].中国电力企业管理,2023,(15):66-67.

[3]卢静,徐志杰,赵云皓,等.农林生物质发电项目费用效益分析[G].2019中国环境科学学会科学技术年会论文集(第一卷),2019:420-429.

此次评选由中国纱线条候选新闻,在“中国纱线网”微信公众号发起大众投票,投票数近2300票。根据公

学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来,陕西有色金属集团紧扣“学思想、强党性、重实

阿里云近日宣布将在全球五个国家投资新建数据中心,标志着其海外扩张步伐的加速。新数据中心将落户韩国

能源投资发展有限公司董事长王某到某县购买煤炭。被告人田某某经张某介绍与王某认识。田某某假冒煤矿一